■麦味噌手作りキットトップへ

よくいただく質問 Q&A

①熟成期間中の保管について

1-1:お味噌の表面にカビが生えてしまいました。どうしたらよいですか?

これは、とても多くいただく質問です。

せっかく自分で仕込んだお味噌、蓋を開けたら「カビ」が生えていた・・・

ショックですよね。口に入れるものですので、心配されるのはごもっともです。

でもご安心ください。

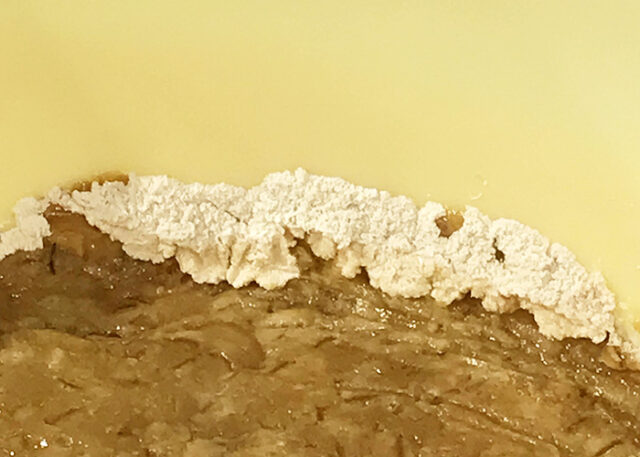

実は、カビと思われるもののほとんどは「産膜酵母」という菌で、無害なものです。

~「産膜酵母」とは、どんな菌でしょうか?~

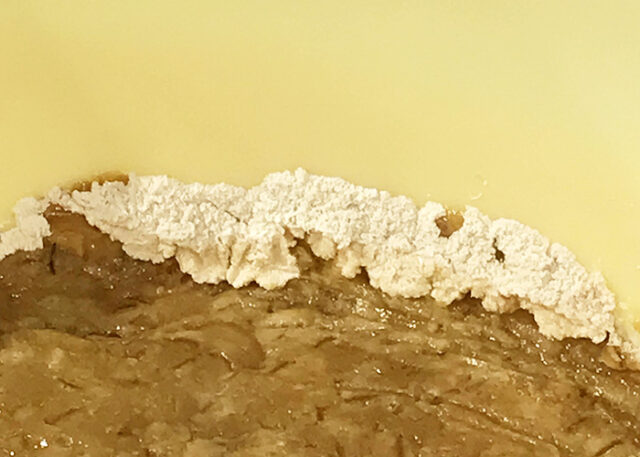

見た目は、白くフワっとしておらず、ベタっと味噌の表面にこびりついている感じです。耐塩性があり、塩分のある味噌でも、生えやすいです。体に取り入れても無害ですが、独特の臭いがあり、見た目が悪いので取り除いてください。

一方、一般的に「カビ」と呼ばれているものは、見た目がフワフワと花が咲いているような感じです。「カビ」は耐塩性がなく塩には強くありません。したがって、塩分の高いところでは育たないと考えられています。ですので、味噌の熟成過程では、あまり生えることがないのですが、カビが生えたら取り除いてください。

~では、「産膜酵母」や「カビ」の取り除き方はどうしたら良いでしょうか?~

まず、

①カビや産膜酵母の周りを1cm位多めにスプーンで取り除いてください。

②タルの内側をアルコールで消毒してください。

③カビを取り除いた所を平らにならして、改めて新しくラップをしてください。

④その上であらためて、熟成させれば大丈夫です。

そもそも、カビはなぜ生えるのでしょうか?

何もないところからカビは発生しません。カビが生えるには一定の条件があり、カビにとって最適な環境が整うとカビが発生します。

そもそもカビは「生き物」です。

カビが生きていく上で必要な「必要条件」を知ることで、カビへの対処法が見えてきます。

カビが発生するには「必要条件」が4つあります。

① 栄養

② 空気

③ 温度と湿度

④ 水 です。

カビが発生するために必要な条件 その① 栄養

味噌は、煮たり蒸したりした穀物を原料に使用しますので、本来は「カビ」が発生するための栄養分が豊富にあります。

しかし、塩を混ぜることにより腐敗やカビの発生を抑えながら発酵熟成させることができるのです。

ただし「結露」や「たまり水」などの水分によって「塩分が薄まった場合」は、今度はカビにとって絶好の繁殖環境となってしまいます。

カビが発生するために必要な条件 その② 空気

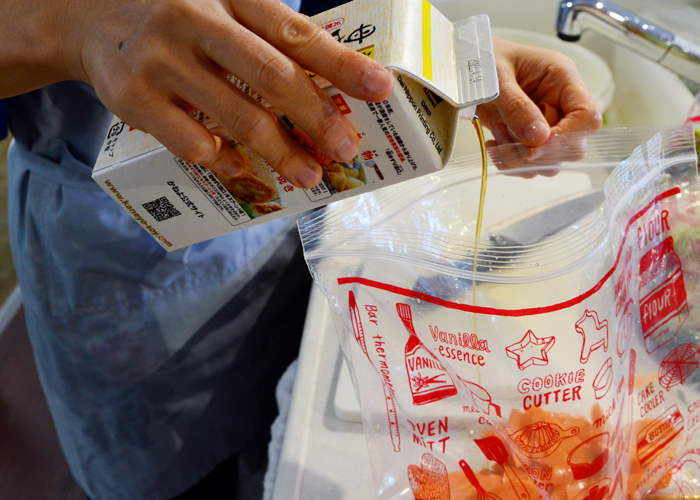

カビも他の生き物と同様で「空気」を必要とします。手作り味噌の講習会では、味噌の上にラップを敷くときに「隙間なく空気が入らないようにラップを敷いてください」とお伝えしています。

これは、余計な雑菌が入り込まないようにするためと、カビの繁殖に必要な酸素(空気)を遮断するためでもあります。

カビが発生するために必要な条件 その③ 温度と湿度

実は、カビが発生する条件で一番コントロールが難しいポイント。それが「温度」です。

一般的に温度が20℃~30℃くらい。そして、湿度が80%になるとカビが生えやすい環境になると言われています。

そして、一年の中でも、この条件に当てはまる時期が、皆さんよくご存じの「梅雨」の時期です。逆に、冬の寒い時期はカビが発生しにくいことからも、カビが発生するために「温度」が重要な要素であることが理解できます。

ご家庭で味噌を仕込む際は、特に梅雨の時期はこまめにチェックするなど気をつけましょう。

カビが発生するために必要な条件 その④ 水

あとひとつ、気をつけるべきポイントがあります。それが「水」です。カビも生き物です。ですから、他の生き物と一緒で「水」はカビの生存にとって必要不可欠です。

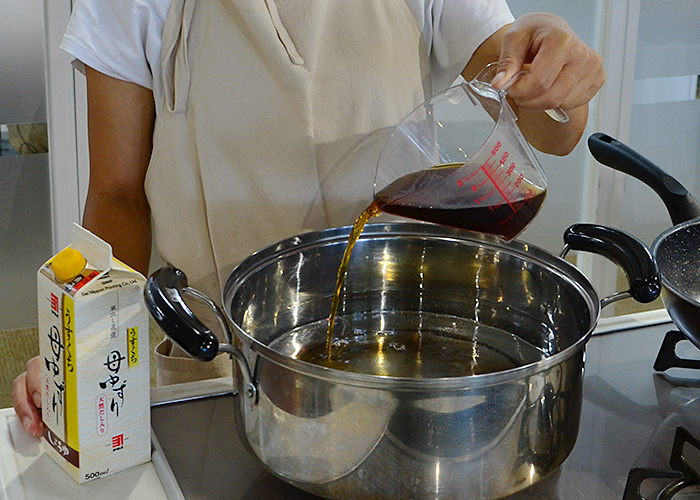

ここでは、先に「栄養」の項で述べたことと重なりますが、味噌の熟成が進むにつれて出てくる「たまり水」のことについて、あらためてお話します。

重しの周りにたまってくる、この液体は「麹」が味噌の原料を分解して糖化することにより生成される「水分」と「糖分」がにじみ出てきたものです。

うまみが凝縮された味噌と醤油の間のような液体ですので、もし、味噌の表面に溜まってきた場合は、捨てずに味噌に混ぜ込んでください。

ただし、表面を覆うように大量に出てくる場合は、塩分が薄まりカビの発生の要因となってしまいますから、スプーンなどですくって取り除いてください。取り除いた「たまり」は調味料としてもお使い頂けます。

~最後に~

カビを生えにくくするために、味噌作りの際に気を付ける3つのポイントをお伝えします。

- 味噌作りの前にはしっかり手を洗う。

- 容器をしっかりと洗い、水分を拭く。

- アルコールで拭き、除菌する。

以上のポイントを押さえて、カビ対策を実践して、 お味噌作りを楽しんでくださいね。

1-2:重石の重さはどれくらいがよいですか?

そもそも重しの役割とは、何でしょうか。

味噌を発酵する時は、カビの発生や異常発酵を防ぐため、空気に触れない状態で発酵させます。そして味噌の発酵が進んでくると、ガスや水分が発生します。

その為、味噌が膨らんできます。膨らんでくると、空気に触れやすくなる為、味噌の上から重石をして、膨らまないようにします。

重石は、発酵・熟成を均一に進め、容器内の水分量を一定に保つ役割です。

では、重石の重さはどのくらいが良いでしょうか。

一般のご家庭での味噌の仕込む量は、通常3kg~5kgほどです。

私たちは、ご家庭でお味噌を仕込む場合、仕込む味噌の量に対して、約30%の重石を載せてくださいとお伝えしています。ですので、重石の量は約1kg~1.5kgとなります。

一方、蔵元では、一度に仕込む量は、1,500kgです。この場合、重石の重さは250kg。つまり、味噌の量に対して約16%です。蔵元では一般的に15%~20%の重さの重石で作っています。

これは、1,500kg作るお味噌自体が重しの役割をするので、通常より少ない比率の15%~20%となります。

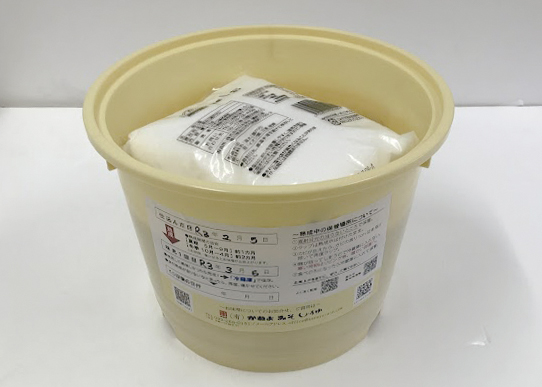

~おすすめの重石の種類~

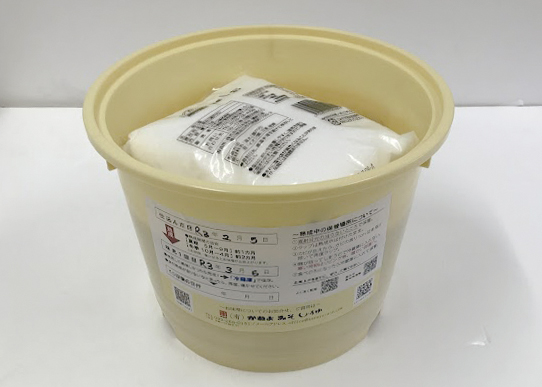

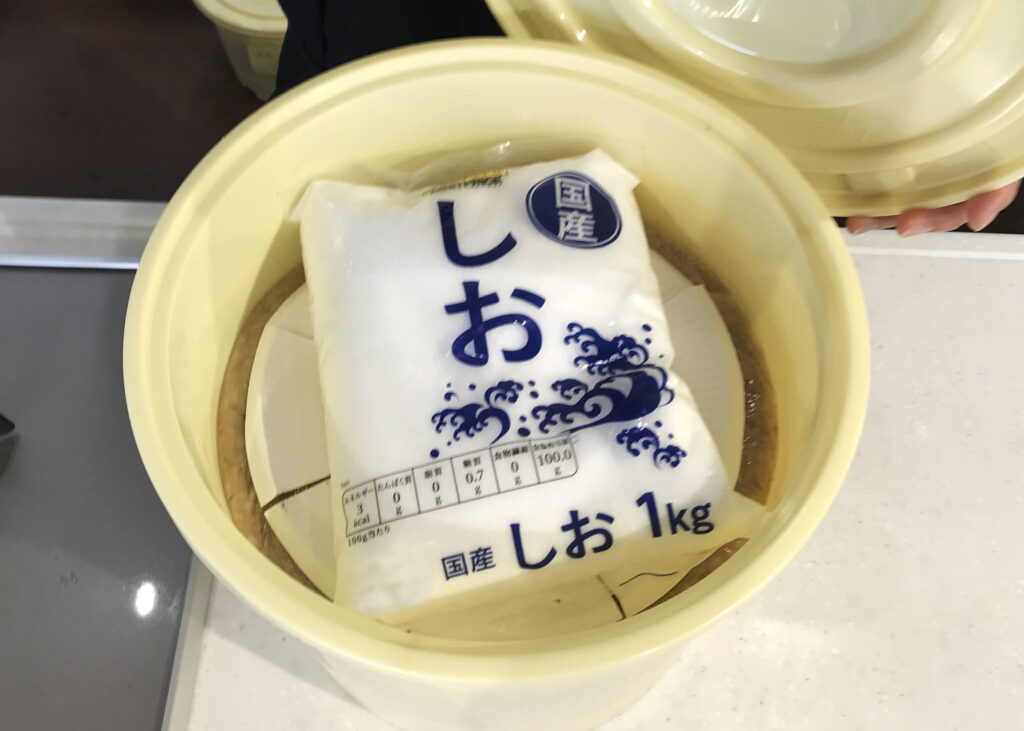

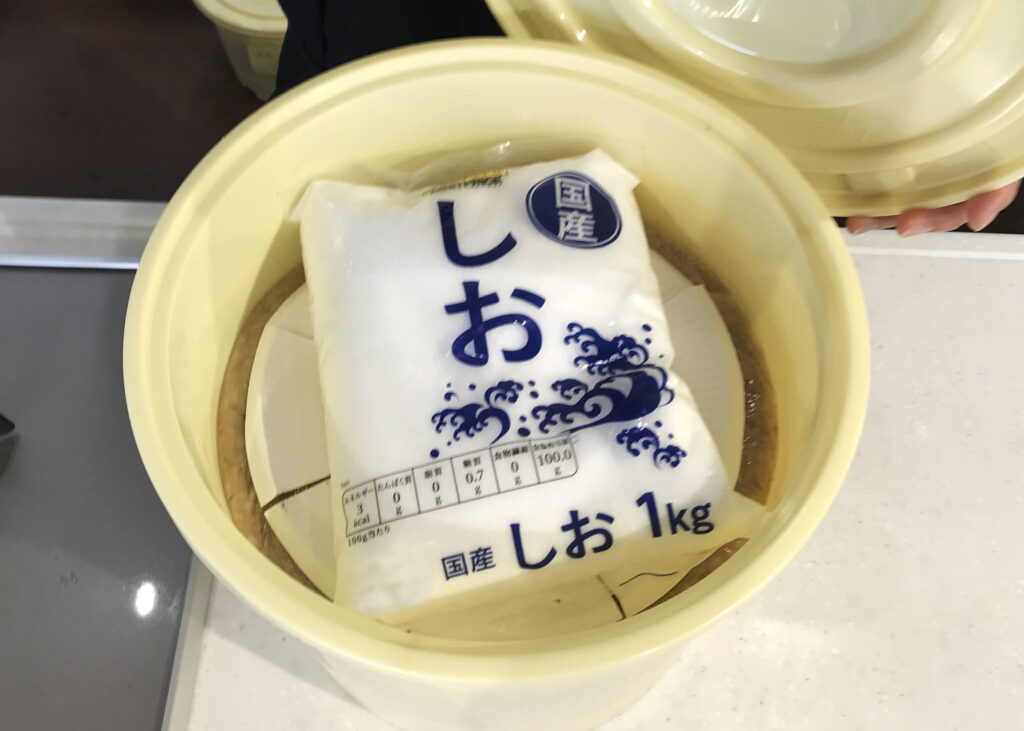

ご家庭での重石は、約1kgなので、“塩”や“砂糖”をお勧めしています。

1kgや500gと量もちょうどよく、価格安価で、使用後も使えるのでお勧めです。

また、ホームセンターなどで販売している、漬け物用の重石もお勧めです。

※おはじきやビー玉など、小さい物を使う場合は誤飲を防ぐ為に、しっかりと袋に入れて混入しないように気を付けて使ってくださいね。

漬け物石や玉砂利などを使う場合は、煮沸して殺菌してお使いください。

重しを載せる時の注意事項!

味噌の表面が、空気に触れないようにする事が一番大事です。

重石を載せる際は、まず味噌の表面をラップで覆い、空気と触れさせないようにした上で、重石の重さが全体に均一にかかるように、中蓋を間に入れてください。

~まとめ~

ご家庭で仕込む味噌の場合は、重石の重さは、仕込む味噌の約30%。

3kgの味噌を仕込む場合は、1kgの重石になります。

重石の素材は、お塩やお砂糖などがおすすめです。

最後に、ご家庭で作る場合は、「重石を載せてください」とか「重石はしなくても大丈夫です」と、蔵元によって様々です。

なぜならば、ご家庭で仕込む量は、約3kgと少量なので発生するガスや水分の量も少なくなるからです。ちなみに、かねよの麦みそは多麹で元気な麹菌がたくさん入っているので、均一に発酵させるために 「重石はのせてください」とお伝えします。

1-3:味噌を寝かしている時に出てきた水分はどうしたらよいですか?

熟成中、水分が出てくることは、発酵によるもので、正常な状態ですので、ご安心ください。味噌の約50%は水分です。条件が重なった時に、この水分が表面に染み出てきます。

その条件は、3つあります。

1.重石が重い時。

重しを載せる事で、中に溜まった水分が表面に出てきます。

2.季節。

夏の温度や湿度が高い時期は発酵が進みやすいので、水分も出やすいです。

3.元々のお味噌の水分量が多い時。

種水が多い時に、お味噌自体の水分量が多いと、出やすくなります。

~味噌の上にたまる「水分」は何なのか?~

これは発酵の際の分解の時に、発生する糖分や栄養分が含まれた液体です。

したがって、この水分は旨味成分の塊です。

これを「たまり」と呼びます。

もともと、豆味噌を作る時にでた液体が桶の底に溜まったものを、調味料として使ったのが醤油の始まりともいわれています。

~この「たまり」は、栄養分や旨味が凝縮されたもの。~

味噌たまりは、少量しか取れず、とても貴重な物です。手作り味噌を作った時にしか経験のできないことなので、ぜひ、使ってみてください。または、お味噌に混ぜ込んでも良いです。混ぜ込んだ時は、表面をきれいに平にして、ラップをしておいてくださいね。

どちらの場合も、表面にカビがある時は、カビを取り除いてから、使ってください。

水分がある場所は、塩分濃度が低くなっているので、カビが生えやすくなっています。

多くは酸膜酵母という食べても害のない酵母菌なのですが、風味や香りが良くないので、取り除いてください。

~まずは、「たまり」の味見をしてみよう!これも手作りの醍醐味!!~

私が味見をしてみた感想は、醤油と味噌の間のような、旨味が凝縮して濃厚な味がしました!ぜひ、みなさんも貴重な「たまり」の味見をされてみてくださいね!

~たまりの使い方~

まずは、直接味を楽しんで頂きたいので、卵かけご飯やお刺身やお豆腐など、シンプルなものがおすすめです。更に、旨みがたっぷりで、とても濃厚なので、お料理の隠し味に足すと、味に深みが出ます。

簡単に出来るアレンジ方法として、みそ溜まりとマヨネーズを混ぜてディップソースや、から揚げや生姜焼きに少し加えるだけで、コクのある味になります。

ぜひ、色々なお料理で試してみてください。

~まとめ~

味噌を寝かしている時に出てくる水分は、発酵によるもので栄養分や旨味がたっぷりです。手作りならではの醍醐味なので、カビが出ている時は取り除いて、お料理にぜひ、使ってください!

では、より良い、お味噌ライフを過ごしてくださいね!

1-4:お味噌はどこで保管したらよいですか?

~まず、お味噌の熟成させるための保管場所を選ぶ際に一番気をつけて頂きたいのは「温度」です~

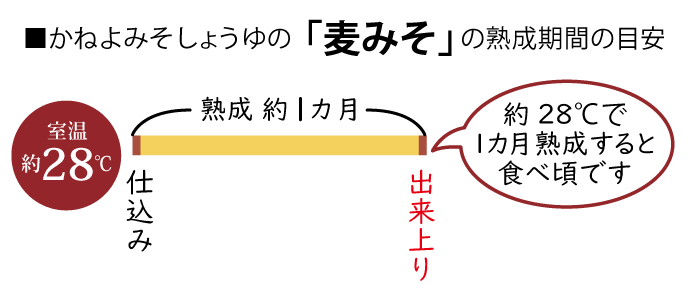

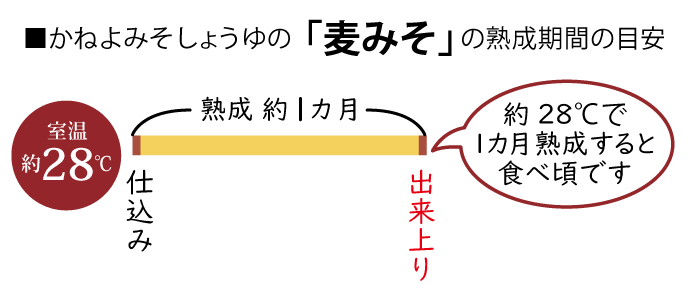

弊社の麦味噌は約28度で1カ月熟成すると、食べ頃になります。

寒すぎる(約15度以下)と、発酵のスピードが落ちて、お味噌になるのに時間がかかります。逆に暑すぎる状態(約40度以上)が続くと異常発酵を起こしてアルコール臭がしたり、色が茶色くなったり、してきます。

つまり、この「適温」を保てる場所を選ぶことが大切になります。

その上で、お伝えしておきたいポイントが次の5つです。

~その1. 直射日光に当たらない場所を選ぶ~

直射日光に当たると、温度が高くなってしまいます。

温度が高いと異常発酵を起こしたり、色が茶色くなるメイラード反応が進みやすくなったりします。

異常発酵を起こすと、アルコール臭がしてきて、香りや味も悪くなります。

また、メイラード反応とは、糖とアミノ酸などの加熱したときなどに見られる、褐色物質を生み出す反応の事で、代表的なものが、プリンのカラメルソースなどです。

カラメルソースなどは美味しく食べることができるのですが、味噌に起こると風味が変化してしまう可能性があります。

したがって、直射日光に当たらない場所に保管されてください。

~その2. 冷蔵庫には入れない~

温度が低すぎると、発酵のスピードが落ちて、お味噌になりにくくなります。

ですので、暑い時期でも、冷蔵庫には入れないでください。

冬場など、寒い時期は、暖かい部屋においてください。

~その3. 風通しの良い場所に置く~

湿度が高くなく、風通しのよい場所に置いてください。湿度が高いとカビも生えやすくなります。

特に夏場の暑い時期は、風通しの良いところだと、空気もこもらないので、室温も保つことができます。

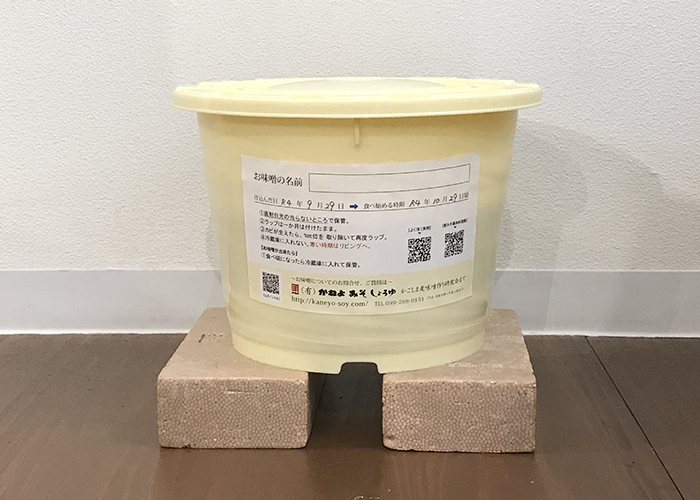

~その4.タイル張りの床などの時は、直置きにしない~

直接、床に直置きにすると、床の温度に左右されやすくなります。

特にコンクリートやタイル張りの床の場合、冬場など寒い時期は、冷たくなりすぎるので、タルの下にすのこや、発泡スチロールなどを敷くと床の温度が伝わりにくくなります。

~その5. 最後に邪魔にならない場所に置く~

通るたびに足に当たったりして、蓋が落ちてしまったりすると雑菌などが入り込みやすくなり、カビが生えやすくなります。邪魔にならず、生活動線上は避けた確認がしやすい場所で保管してください。

~まとめ~

お味噌をおいしく熟成させるためには、「温度」が重要です。

特に、温度が高くなる直射日光は避ける。

冷蔵庫へは入れない。

この2つは必ず守ってください。

その上で、風通しが良く、床からの冷気などの影響を受けにくい場所で保管することが、おいしいお味噌作りのポイントになります。

お味噌も生き物。人が居心地の良い場所が、お味噌にもぴったりです。

1カ月から2カ月の間ですが、ゆっくりと熟成を楽しまれてください。

②仕込む時期や期間について

2-1:どうなったら、お味噌は出来上がりですか?

特に、初めて味噌作りをされる方は、分からないポイントだと思います。まず、お味噌の出来上がりを判断するポイントは、大きく分けて 5つあります。

その① 季節や熟成期間

その② 香り

その③ お味噌の柔らかさ

その④ 色

その⑤ 味

この5つのポイントを見極めることで、お味噌の出来上がりをチェックすることが出来ます。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

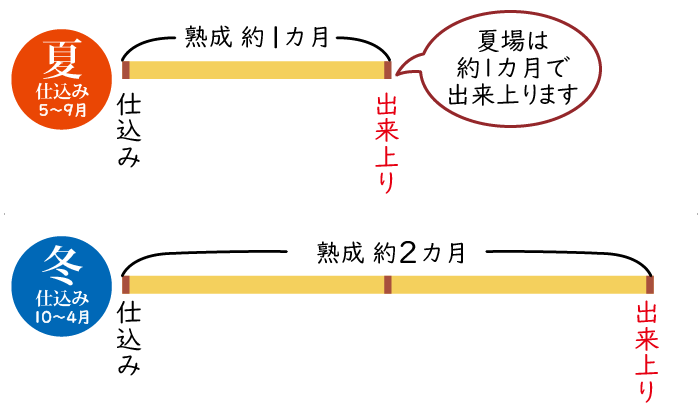

その① 季節や熟成期間で見極める

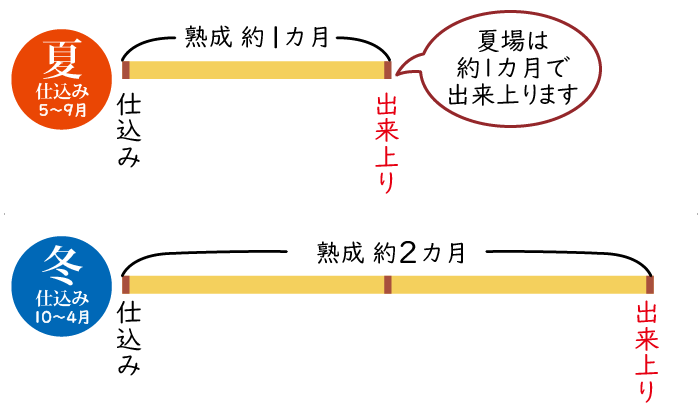

お味噌は、仕込む時期によって、熟成期間が異なります。

それには、気温が大きく関係しています。

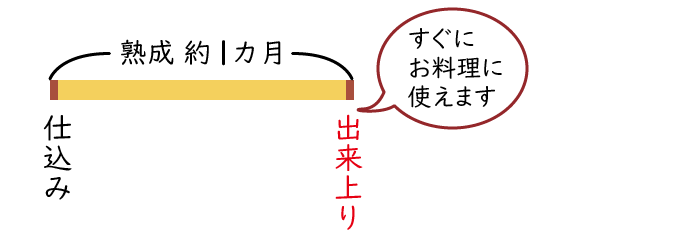

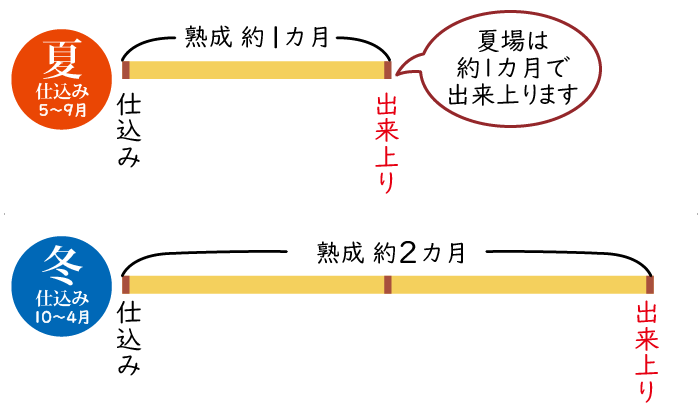

麦味噌の場合、夏場(5月~9月)に仕込むと、熟成期間が約1カ月間、

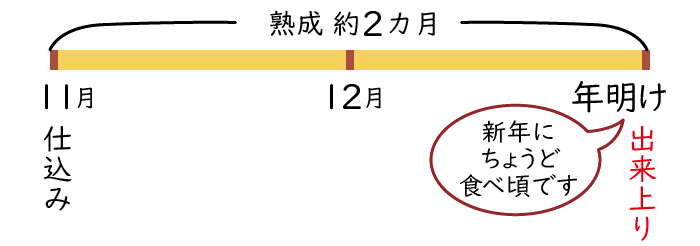

冬場(10月~4月)に仕込むと、熟成期間が約2ヶ月間となります。

暖かい時期は、熟成期間が短くなり、寒い時期は、熟成期間が長くなります。

したがって、仕込んだ日から、熟成期間に達したかが、まず一番最初の判断基準となります。熟成期間に達したら、次の判断基準に移ります。

その② 香りを嗅いでみる

まず、蓋を開けて香りを確かめましょう。

お味噌が出来上がってくると蓋を開けた瞬間に、味噌らしい美味しそうな香りやすっきりとした麹の香りがしてきます。

反対に蒸れた穀物臭のような香りの時は、まだ熟成の途中段階です。

その③ お味噌の柔らかさを確かめる

次に、お味噌の表面をラップの上から、触ってみてください。

触った時に、ぷにぷにと柔らかくしっとりとしていて、麹の粒が手で潰せるぐらい柔らかくなってきます。反対に全体的に固かったり、ポロポロしている時は、まだ、熟成が足りていません。

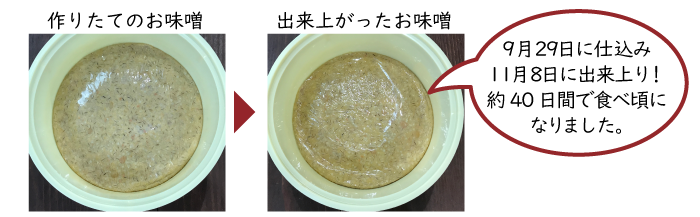

その④ 色を確認する

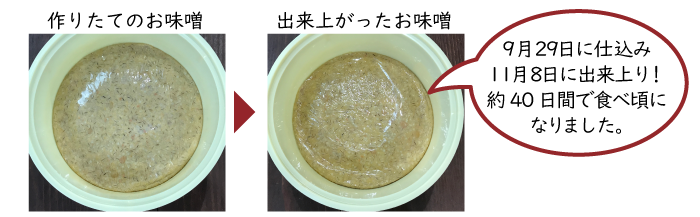

お味噌の表面の色が少し薄茶色のような色に変化していれば出来上がりの目安となります。ただし、仕込みが終わった時点での色を一カ月後まで頭で記憶しておくことは難しいと思います。そこでおすすめなのが写真に残しておくこと。スマホなどで写真を撮っておくと、出来上がりの際の色の確認に便利です。

その⑤ 味をみて決める

味は、塩味・甘み・酸味をみていきます。

熟成が出来ていると、角が取れた、まろやかな塩味で、甘みを感じます。そして、全体的に味がまとまってきます。

塩気を単体で感じ、ピンと尖った感じがするときは、まだ、熟成が足りていません。

また、酸味を感じる場合は、熟成が進みすぎている場合があります。それぞれ好みはありますが、味見をしてみて、「美味しい」と思えた時が、一番の食べ頃です。

とはいえ、「美味しい」がイマイチ分からないという方もいらっしゃると思います。

そんな時は、キットの中に一緒に入っていた種みその「やまぶき」の味と食べ比べてみてください。もし、お手元に「やまぶき」がない場合は、既製品の麦味噌と食べ比べて見てください。全く、同じ味とはいきませんが、味の目安にされると良いと思います。

~まとめ~

その① 季節や熟成期間で見極める。

熟成期間が達している。

その② 香りを嗅いでみる

蓋を開けた時に、味噌らしい香りがしている。

その③ お味噌の柔らかさを確かめる

表面を触った時に柔らかくなっている。

その④ 色を確認する

仕込んだ時と比べて、少し茶色く色がついている。

その⑤ 味をみて決める

まろやかな塩気で全体の味がまとまっている。

以上を満たしていたら、お味噌の完成です。この後は、美味しいお味噌の味を少しでも長く保つように冷蔵庫で保管されてくださいね。ぜひ、色々なお料理で楽しまれてください。

2-2:関東や信州など他の地域では半年から 1 年かけて味噌を作ると聞きました。 なぜ、かねよさんの味噌は 1 カ月でできるのでしょうか?

その理由としては、作り方の前に、まず「鹿児島の独特の気候風土」と「シラス台地で育まれた食文化」が、大きく関係しています。

日本の南に位置する鹿児島は、年間を通してほとんど雪が降らない温暖な気候です。 また、その殆んどが海に面しており、魚介類が豊富に獲れました。

そして、鹿児島の土壌の大部分は火山灰が何万年も降り注ぎ積もってできた「シラス台地」。

この「シラス台地」は水分を蓄えにくく農作物の栽培には向いていませんでした。そのため古くから乾燥に強い「サツマイモ」や水はけの良い土壌でも育つ「桜島大根」などの根菜類の栽培が盛んでした。

また、鹿児島では古くから「鶏」や「豚」を飼って食べていたことも独特な食文化を形成した重要な要素となっています。

これら、魚や肉や根菜類の栄養分を一度に余すことなく食べられる、具だくさんのお味噌汁は、鹿児島の食文化を支える郷土料理の大きなポイントとなっています。

~その代表的な郷土料理が「さつま汁」~

「さつま汁」は、農林水産省の公開データによると、江戸時代にはすでに食べられていたようです。薩摩武士が士気高揚のため盛んに闘鶏をおこなっていた記録があり、その際に負けた鶏をその場でしめ、野菜と一緒に煮込んで食べたのが始まりだといわれています。

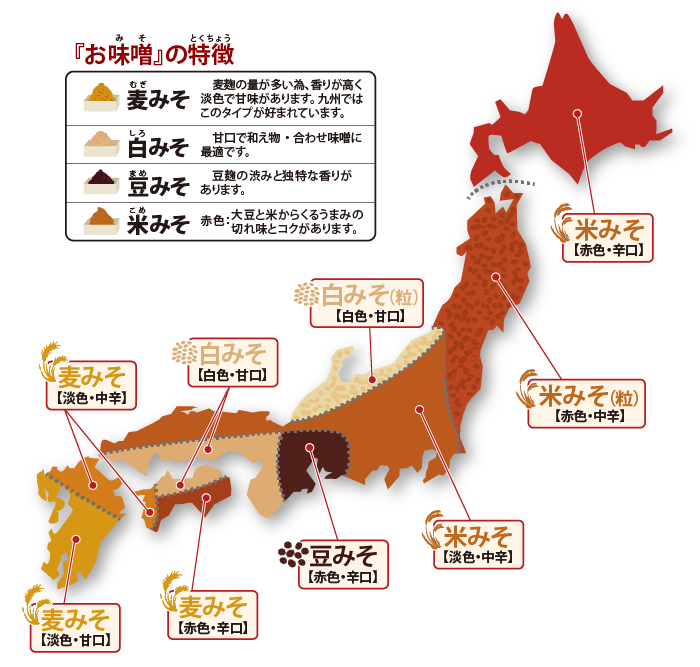

~鹿児島の食文化を支えてきた「麦味噌文化」~

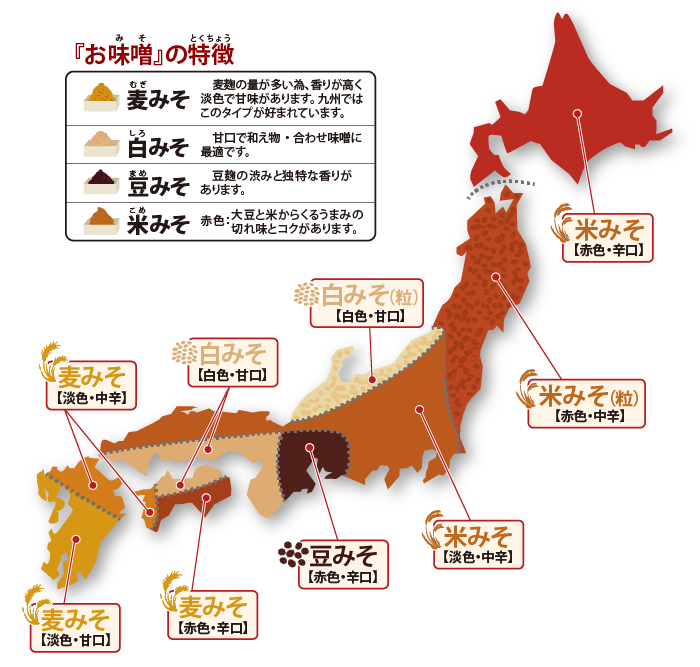

全国の 8 割以上の家庭で米味噌が食べられているのに対し、鹿児島は全国でも珍しい「麦味噌」が受け継がれてきました。

「麦味噌」は、現在は九州と四国の一部でだけで食べられており、日本の味噌の消費の全体の 5 パーセントにも満たないと言われています。

この「麦味噌」は、南の地域に行くほど「低塩」で「甘口」が好まれる傾向にあり、鹿児島の麦味噌は、全国でも珍しい麦麹をふんだんに使って作る、「とびきり甘口の麦味噌」が古くから受け継がれてきました。

そして、鹿児島では古くから魚や鶏や豚を煮込む料理が食べられてきた中で、これらの動物性の食材の臭みを消す “元気で若い麹の香り” が強い “甘口” の麦味噌が、毎日の料理の基本として最適だったようです。

ちなみに、現在、全国の味噌醤油の醸造元は 1300 社ほどになってしまいましたが、戦後は 6000 社以上あったようです。このことからも基礎調味料である味噌や醤油は、もともとはその土地その土地の気候風土や食文化に根付いて育まれてきた伝統食品であるということがよくわかります。

~では、なぜ「かねよの麦味噌」は、1 カ月で出来るのでしょうか?~

古くから甘口で麹の香りの強い麦味噌が好まれる鹿児島。

その鹿児島の麦味噌の中でも特にかねよの麦味噌は、甘みの素となる麦麹をふんだんに使って造っています。

一般的なお味噌の麹量は、大豆 1:米麹 1.2 これに対して、かねよの味噌は、大豆 1:麦麹 2 と、麹量が通常の倍近い量が入っています。

~では、麹量が多いということは、どういうことでしょうか?~

麹量が多いと、酵素の働く力も多くなり、発酵が進みやすくなります。

この酵素が麦のでんぷん質をブドウ糖に分解して「甘み」に変えていくのです。

さらに、温暖な気候も手伝って、さらに「熟成期間」が短くなるのです。

その結果として、全国でも珍しい「甘さが際立つ、麦麹の香り高い、美味しい麦味噌」が1カ月で出来上がるのです。

ちなみに南国鹿児島と言っても夏と冬ではもちろん気温差がありますので、熟成期間は多少異なってきます。 夏仕込みの場合は約 1 カ月ですが、気温の下がる冬仕込みの場合は、約 2 カ月で出来上がります。

あくまで目安です。

ご家庭で手作りする場合は、味を見ながらお好みになったら、冷蔵庫で保管してくださいね。 ぜひ色々な地域のお味噌を味わってみて、その土地土地の食文化に思いを馳せながら楽しんでいただけたらと思います。

2-3:麦みそを仕込む時期はいつが良いですか?

麦みそは1年中、仕込むことができます。

昔はお彼岸の頃に仕込むのが適していると言われていました。昔は家庭で使う1年分の味噌をまとめて仕込んでいたそうです。今のように冷暖房が効いている部屋ではなかった為、麹を作るのに適している、春と秋のお彼岸の頃が適していると言われていたようです。“暑さ寒さも彼岸まで”という言葉は、生活に密接しているのですね。

現在は、昔と違って1年中、冷暖房も効いていますので季節を選ばず、1年中仕込むことができます。

ただし、夏場暑い時期は、材料の煮大豆が傷みやすいので、材料を準備したら、すぐに味噌づくりを行ってください。夏の仕込みは温度、湿度も高いので、雑菌の混入・繁殖がしやすく、異常発酵を起こす場合がございます。

熟成の温度は28℃ぐらいが適しております。直射日光が当たらない、気温が45℃を超えないような場所で保管をお願い致します。

~熟成期間の違いについて~

夏と冬では差がでてきます。

【夏(5~9月)仕込みの場合】約1カ月でお味噌が出来上がります。

【冬(10~4月)仕込みの場合】約2カ月でお味噌が出来上がります。

ですので、早くお味噌を食べたい時は、暖かい時期に仕込むとよいですよ。

~お子さんの自由研究に最適~

夏場は1カ月で出来上がるので、夏休みのお子さんの自由研究にも最適です。

夏休みの初めに仕込み、夏休みが終わるころに出来上がって、そのお味噌でお料理をして食べるところまで観察することが出来ます。

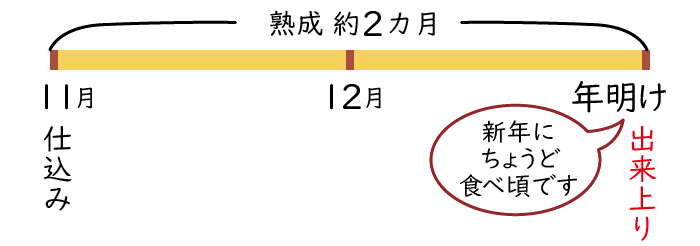

~秋口に仕込むと新年を新しいお味噌で迎えられます~

新しいお味噌で新年を迎えたい時は、11月の頭頃に仕込むと、新年にちょうど食べ頃になります。年末の家族での恒例行事にされているという方もいらっしゃいます。 当社の麦味噌手作りキットは、冷凍便で届くので、仕込みたい時に解凍したらすぐに仕込めますので、「お味噌をいつから食べ始めたいか」から、逆算してご注文頂けたらと思います。

③お味噌が出来上がった後

3-1:食べ始めたらどのくらいの期間で食べ終わらないといけないですか?

賞味期限はありますか?

おいしく食べられる期間としては、冷蔵庫保存で6ヶ月が目安ですが、それ以上たっても食べられます。時間の経過とともに熟成発酵が進んで、乳酸菌による酸味が出て、色も濃くなってきますが、品質自体に問題はございません。そのまま1年寝かせても、お味噌自体は食べられます。

3-2:お味噌は冷凍できますか?

はい、出来ます。

冷凍しても凍らないので、冷凍庫から出してすぐにお使い頂けます。